患者様の適切な治療のためには、適切な診断が必要となります。

病理診断とは患者様から採取した病理検体(組織、細胞、臓器)から

顕微鏡用のガラス標本(プレパラート)を作り、この標本を顕微鏡で詳しく観察して診断する医療行為です。最終診断として大きな役割を果たしているだけではなく、患者様の治療方針や治療効果の判定にも重要な診断です。

この病理診断を専門としている医師が病理医であり、病理学的な知識だけでなく、臨床や治療に関する知識が要求される専門的な職種です。

病理診断には以下のようなものがあります。

・生検組織診断

・手術で摘出された臓器・組織の診断(手術標本の診断)

・手術中の迅速診断(術中迅速診断)

・細胞診断

・病理解剖

・テレパソロジー(インターネット回線等を介しての遠隔診断)

「病理診断科」のある病院では、より質の高い医療を患者さまに提供することが可能であり、将来的にますます需要が高くなっていくことが予想されます。

病理診断が下されるまで

– 病理標本はどのようにして作られるか?

-

- 検体採取患者さんから検体を採取します。

-

- 固定組織・細胞が変性・腐敗しないように有機溶媒中に浸透させます。

-

- 検体受付検体が病理検査室に運ばれてきます。

-

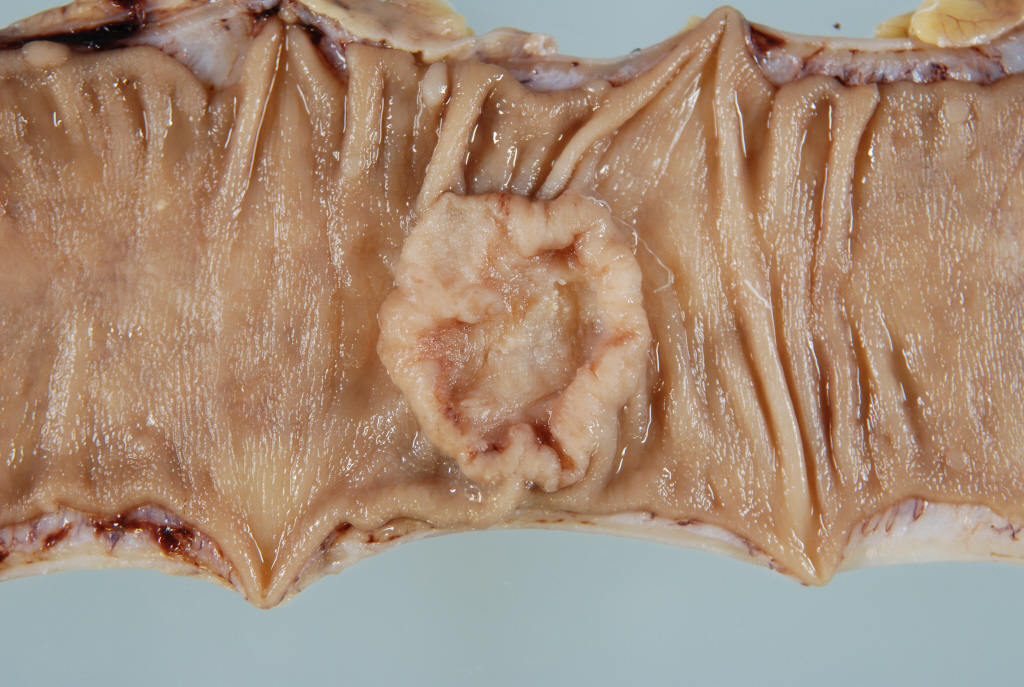

- 切り出し主に手術検体の病変の部位、大きさ、性状、広がりなどを肉眼診断した上で、診断に必要な部分を標本として作成します。病理医の重要な仕事のひとつです。

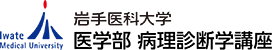

胃がん手術標本の切り出し図

線のように臓器に割を入れ、標本を作成する。

-

- 包埋(ほうまい)組織をパラフィン(蝋)の中に埋め込みパラフィンブロックを作成いたします(半永久的に保存可能)。

作成されたパラフィン ブロック

-

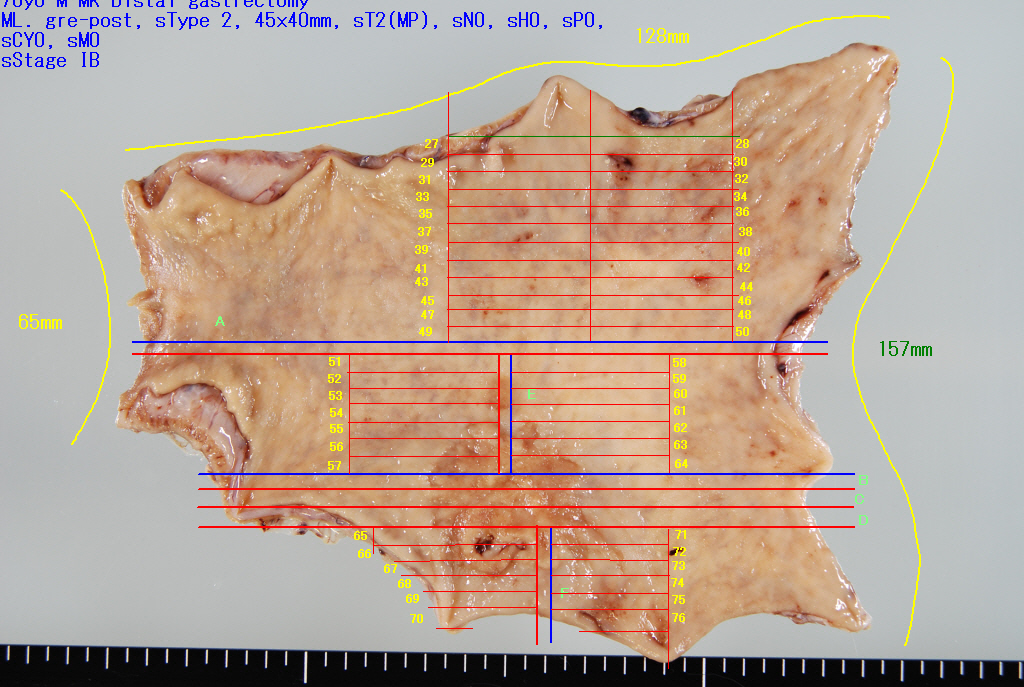

- 薄切(はくせつ)ミクロトームという機械でパラフィンブロックを薄く(3から4マイクロ)切りスライドガラスに貼付けて乾燥させます。

作成された未染色プレパラート

-

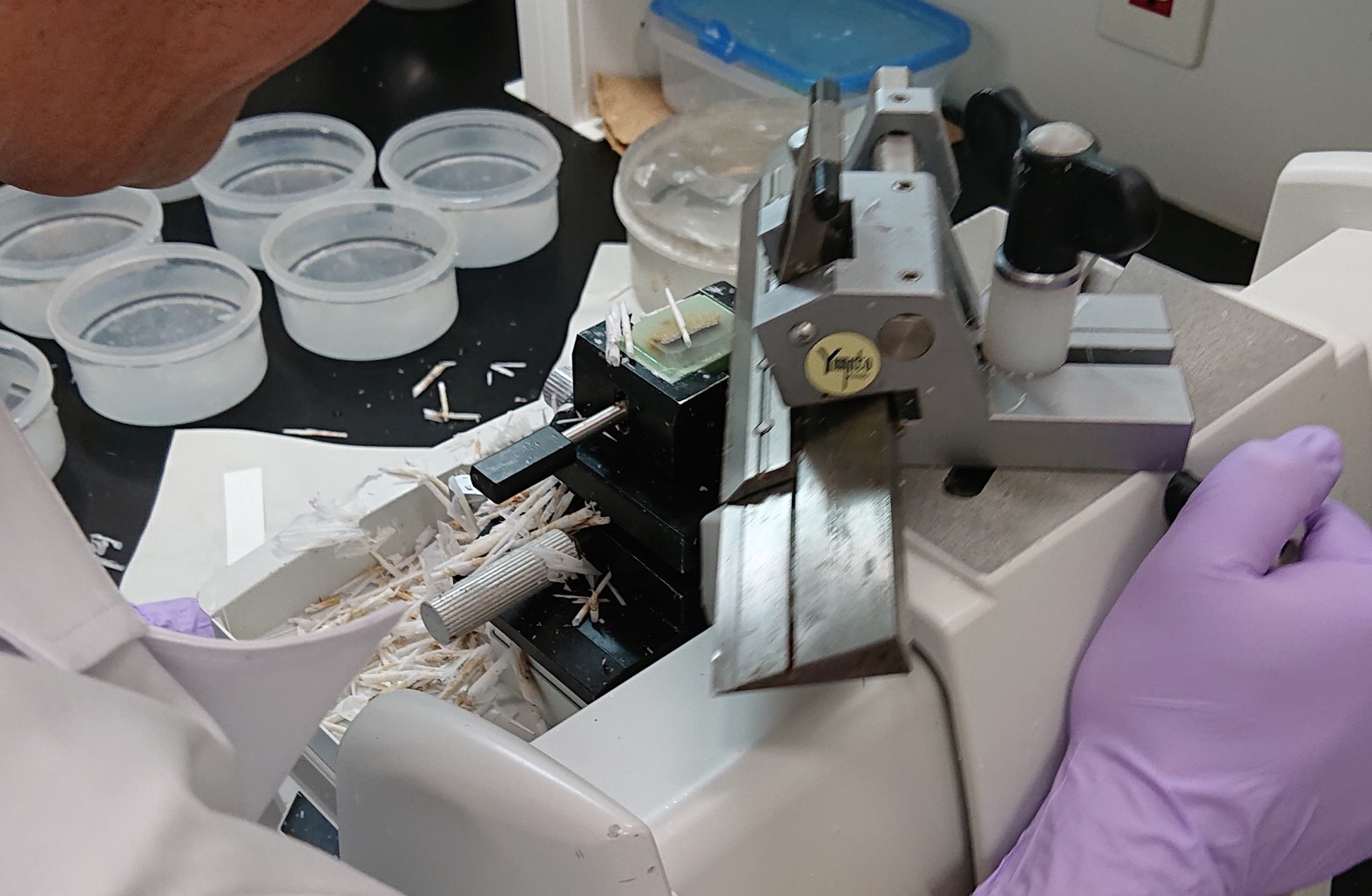

- 染色顕微鏡で観察できるように染色します。

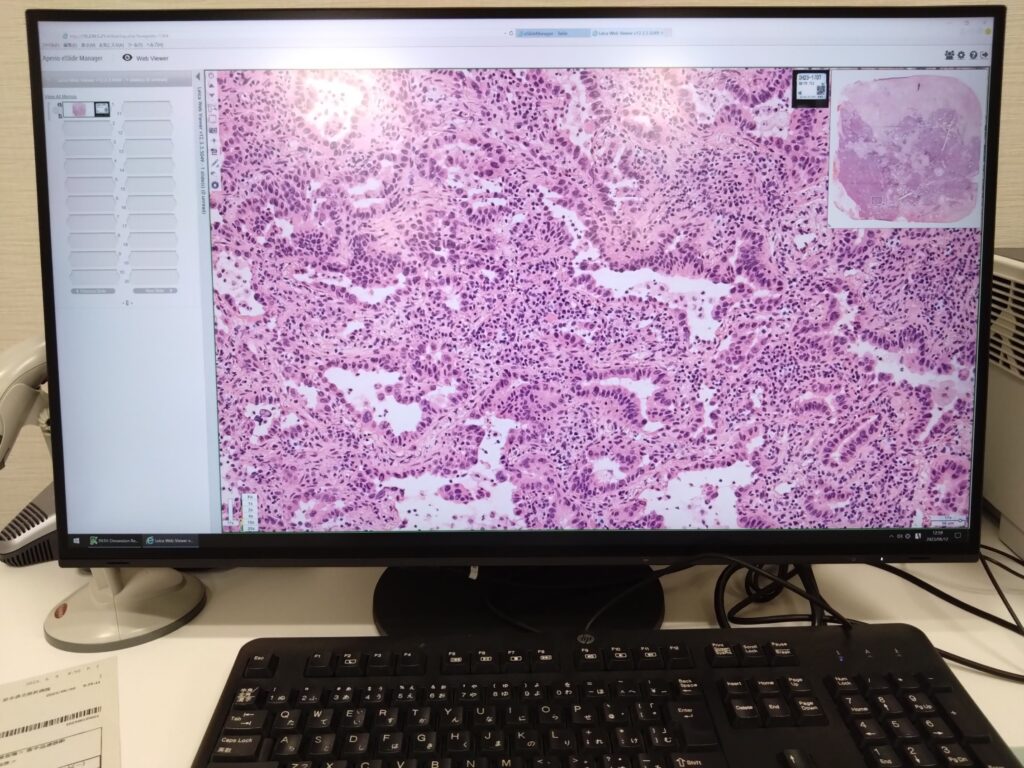

ヘマトキシリン・ エオジン染色されたプレパラート

-

- 診断作成されたプレパラートを顕微鏡で観察し、診断いたします。診断書を作成し、主治医に報告します。

-

- 説明主治医が患者さんに病気の状態を説明します。

標本の作成は、臨床検査技師の仕事のひとつです。

病理診断の種類

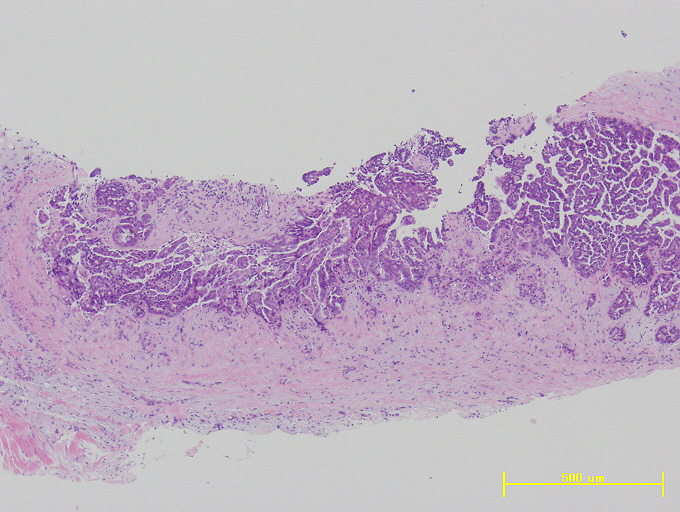

生検組織診断

治療方針を決めるために、内視鏡検査を行った際に病変の一部をつまみ採ったり、皮膚などの一部をメスで切り取ったりして、病変の一部の組織を標本にします。この検査を「生検」といい、その診断を生検組織診断と呼びます。

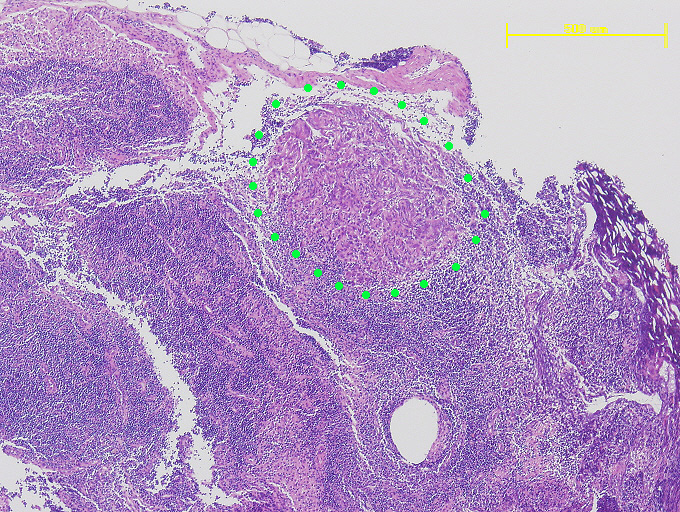

手術標本の診断

手術で摘出された臓器・組織は、病理医が病変の部位、大きさ、性状、広がりなどを肉眼診断した後、診断に必要な部分を標本として作成します(切り出し)。作成された標本を顕微鏡で観察し、病理診断を下します。どのような病変がどれくらい進行しているか?追加治療が必要か?など、治療方針だけでなく、患者さんの予後についての有用な情報を主治医に提供します。

術中迅速診断

手術中に採取された検体から標本を作成し、手術中に病理診断を術者に報告します。術中迅速診断によって手術方針が決定されます。

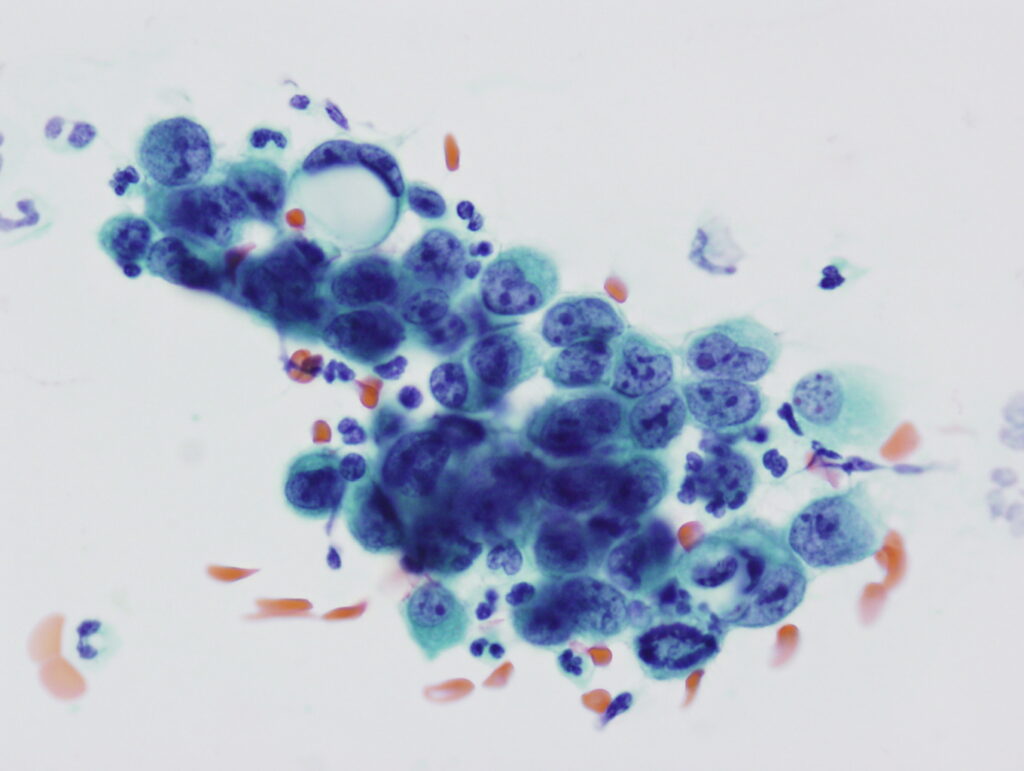

細胞診断

肺がんや膀胱がんでは、痰や尿の中にがん細胞が混じることがあります。患者さんから採取された痰や尿を顕微鏡で調べてがん細胞がいるかどうかを診断するのが細胞診断です。細胞診断は患者さんに与える侵襲が低く、スクリーニングとして有用な検査です。

病理解剖とは?

ご遺族の承諾のもとに、病気で亡くなられた患者さんのご遺体を解剖させていただくのが「病理解剖」で、剖検ともよばれます。

生前の診断は適切であったか、病気がどのぐらい進行していたか、適切な治療がなされていたのか、治療の効果はどれくらいあったのか、直接的な死因は何か、といったことを判断します。

病理解剖の結果が蓄積されることによって、医学の進歩や医療の質の向上に大きく貢献することが期待されています。

テレパソロジー(遠隔病理診断)について

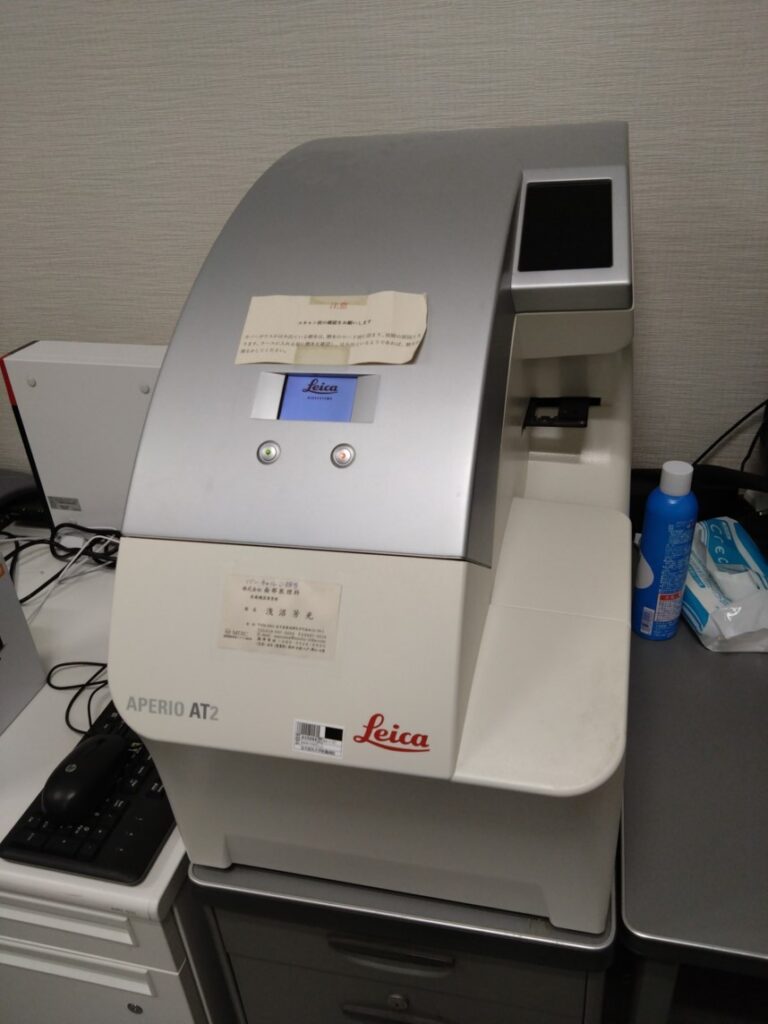

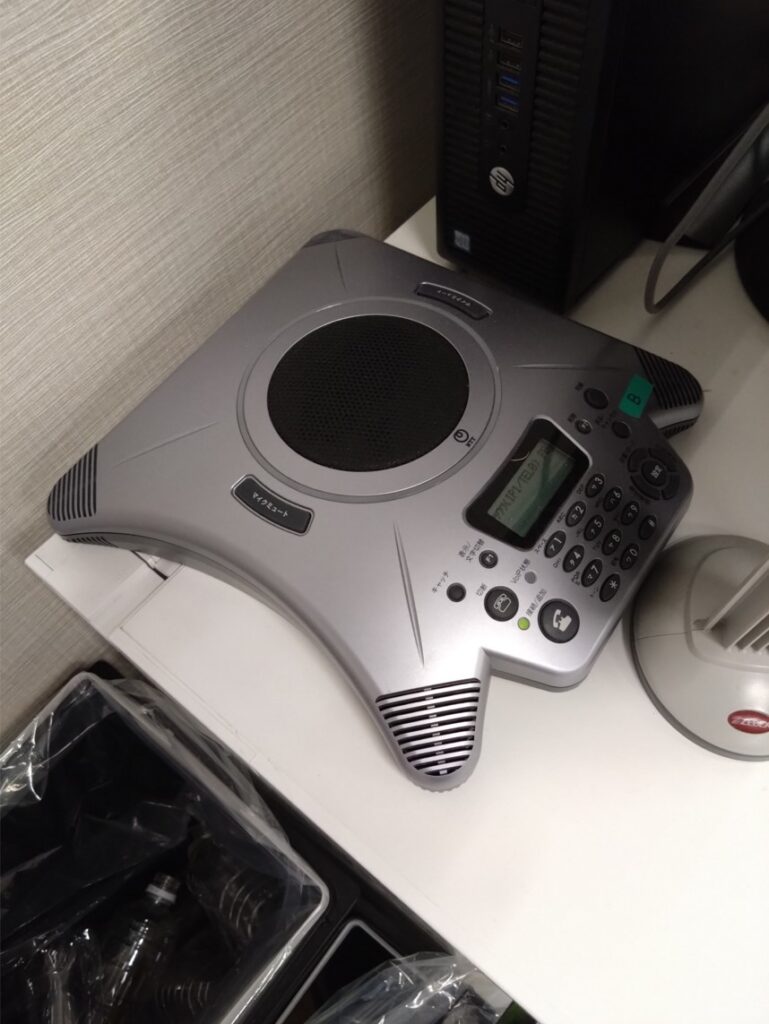

遠隔病理診断とは、デジタル技術やインターネットを利用して、遠隔地の病理医でも診断ができるように構築された診断システムを指します。このシステムを使用することにより常勤病理医が不在の病院でも術中迅速病理診断を行うことが可能となり、医療向上に役立っています。当科では県内の4つの病院を回線をつないでおり、年400件を超える術中迅速病理診断を遠隔で行っています。

検体保存の意義とプライバシー保護

医療従事者は、患者さまへの質の高い医療の提供を第一の目的として、努力を重ねていますが、新しい検査法や治療法を開発するための医学研究・医療技術者を育てるための教育も同時に行われています。

病理診断を行ったあとに残った組織や細胞は、病院の規定に従って一定期間保存され、その後、礼をもって荼毘に付されます。

これらの検体が医学研究・教育・診断の精度管理に用いられる場合もあります。この場合、個人の特定ができないよう、プライバシーの保護に細心の注意を払って行います。